Jorge F. Hernández

Fuente: Milenio

Periodismo cultural, narrativo, análisis, investigación y opinión

Daniel Giménez Cacho lleva a escena la obra "Misericordia", protagonizada por ocho mujeres que caminan juntas en la Caravana por la Paz

En los últimos años, la prensa mexicana ha vivido momentos difíciles debido a la violencia y al crimen organizado. El PEN Internacional se solidariza con los periodistas y comienza actividades en nuestro país a favor de la libertad de expresión. Presentamos un recorrido por la historia de la organización y una entrevista con John Ralston Saul, su presidente.

Así despertó un día. Era un lunes como los he visto amanecer por montones, sólo que esa mañana en lugar de levantarme suave y cariñosamente, mi mamá intentó morderme los pies. Yo estaba dormido y primero creí que era una pesadilla. No reconocí que fuera ella. Sólo vi una horrenda cabeza con pelo negro que lanzaba mordiscos. La pateé con todas mis fuerzas y juro que escuché cómo tronaban algunas de sus vértebras.

Los zombis carecen del romanticismo y de la personalidad que poseen los vampiros, pero no por ello son menos seductores. Esos muertos vivientes que siempre en hordas van por la vida devorando cerebros, han cobrado una fuerza arrolladora y se han convertido en un fenómeno de la cultura contemporánea.

El 7 de febrero celebramos 200 años del nacimiento de Charles Dickens, en cuyos relatos y novelas conviven el pensador social, el sabio humanista y el humorista vivaz. No sólo dio aliento a centenares de seres que personificaron unas vidas tan inverosímiles como extremas, sino que capturó el espíritu de un paisaje urbano —Londres y sus calles decrépitas— sin el cual no pueden concebirse la ruindad y la bondad humanas. "Laberinto" ofrece ocho acercamientos polifónicos a su obra y su legado. Por estas páginas caminan el niño empleado en una fábrica de betún, el editor y periodista (con un texto inédito en español), el padre de familia, el enamorado, el escritor incansable a quien debemos la apología de esa institución literaria ya tan en desuso: el final feliz.

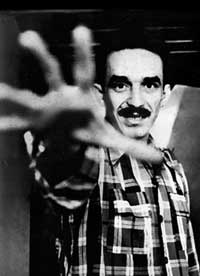

Gabriel García Márquez. Foto: Guillermo Angulo |

El Gabo posa con una edición de Cien años de soledad en la cabeza |

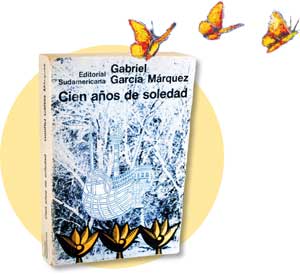

Primera edición de Cien años de soledad, editorial Sudamericana, 1967 |

Héctor González

(Publicado en Laberinto, Milenio)

“Me siento un poco aparte”, dice el autor del Quinteto de Mogador, quien aquí vuelve a su pasión por la literatura oriental, el erotismo y los emblemas de la naturaleza. No menos apasionada es su visión del insomnio como una forma de goce.

En 2005, Alberto Ruy Sánchez publicó Nueve veces el asombro, última parte del Quinteto de Mogador, su proyecto literario más ambicioso. Sin embargo, entonces todavía no era tiempo de cerrar el ciclo, había algo que añadir: “Cuando terminé la quinta novela me di cuenta de que todo concluye de noche, por eso me ocupo de ella en Elogio del insomnio”. Es así como presenta un ensayo, cercano al estilo vivencial de Montaigne, para disertar sobre el arte de no dormir. “No lo padezco. Lo gozo”, ataja Ruy Sánchez. Quien lea el texto dará buena cuenta de esto, pues el relato se traduce en un viaje personal a través de la noche y sus efectos, siempre sostenido en la biografía del autor. El resultado es un texto anfibio, que navega con soltura entre lo testimonial y la reflexión.

Pero la cosa no para ahí. El escritor se viste de poeta y reúne versos relacionados con la ciudad asiática que lo ha acogido en términos literarios a lo largo de veinticinco años. El resultado es la plaquette Decir es desear que sirve como cereza de un pastel que celebra que por primera vez todas las novelas estén publicadas dentro de la misma colección. Los motivos para estar contento son evidentes y Ruy Sánchez no los oculta.

¿Qué le produce insomnio?

No me lo produce nada en especial. La gente siente que no duerme porque tiene un problema; yo pienso que es al revés. En realidad, no dormir es normal. El problema es cuando dejas que te habiten tus conflictos. Cuando me dicen “tú padeces insomnio”, respondo que no lo padezco, lo gozo. Hay quienes amanecen cansados porque duermen más de lo que necesitan, pero no es mi caso. Si despiertas apaleado, es porque te dejaste visitar por tus demonios. En la vida tú te acercas los motivos y las cosas que te acompañan en la duermevela.

Está claro que no coincide con Cioran cuando dice que el insomnio puede hacer del lugar más paradisiaco un infierno.

Cada quien lo vive de manera distinta. De hecho, para Cioran toda la vida era así… Por suerte, no es mi manera de pasar por el mundo. Siempre trabajo de noche. Es más: al hacer Elogio del insomnio tomé conciencia de que buena parte de lo que he escrito a lo largo de mi vida ha nacido dentro del horario nocturno.

¿Con Decir es desear y Elogio del insomnio ahora sí cierra el ciclo de Mogador?

Sí, de hecho Decir es desear es una plaquette de poesía hecha para celebrar que por primera vez, en los veinticuatro años que llevan apareciendo los libros de Mogador, todos están publicados con el mismo criterio editorial y en la misma colección.

Hizo de Mogador su Comala, su Macondo; será difícil decirle adiós.

Mogador todavía es uno de mis ámbitos, seguirá presente en otros libros. Lo que sucede es que ya no pertenecen a la arquitectura del quinteto. Por ejemplo, tengo un poemario en su honor. El ciclo representó un proyecto muy grande y ambicioso porque vincula el oficio con la manera de estar en el mundo. A esto suma los retos técnicos de cada título y verás que se trató de un concepto muy complejo.

Cada uno de los libros de esta serie tiene diferentes voces narrativas y estructuras, ¿por qué?

El primero, Los nombres del aire, está escrito en tercera persona y parece que lo escribí yo, pero en cuanto abres Los labios del agua, el segundo, te das cuenta de que lo escribió un personaje; es decir, es un objeto de ficción dentro del segundo. Ahí empiezo a mezclar dos tipos de escritura. Así sucesivamente hasta el cuarto (Las manos al fuego) y el quinto (Nueve veces el asombro). En principio hay un cuestionamiento del autor como narrador continuo y eso implica retos de estructura específicos. Después hay la voluntad de pasar de la tercera persona a una mezcla de narradores. Por ejemplo, en Los jardines de Mogador, el tercero, le quité el nombre al protagonista: sólo es una voz que a lo largo de la novela se ve obligada a describir jardines diferentes; esa es la condición de la mujer para hacer el amor. Además, ella le pide que cada uno sea descrito de manera diferente. Ahí una vez más tengo que cambiar el tono porque cada jardín exige un registro diferente.

En este quinteto trabajó también los distintos elementos de la naturaleza.

Cada libro tiene su emblema. Primero está la fugacidad del aire porque cuando estás enamorado hasta el aire que entra por la ventana lleva el nombre de la persona que amas; el agua, porque toma la forma del vaso o de la mano, y crees que la puedes controlar pero si la aprietas se te escapa. En el tercero, a través de los jardines está la tierra, la metáfora del paraíso y de la mujer embarazada. El cuarto está dedicado al fuego y el quinto libro al asombro. En las cosmogonías es una imagen del mundo convertida en metáfora, ya que el universo es agua, fuego, tierra y aire, además del quinto elemento porque siempre hay un quinto elemento, y en este caso es la voz narrativa que cuenta desde el asombro. Cuando terminé este quinteto, que es también un templo al deseo, me di cuenta de que todo concluye de noche. por eso me ocupo de ella en Elogio del insomnio, pero veo también una serie de destellos y esos son los poemas de Decir es desear. En pocas palabras, ambos títulos son el entorno y la noche que queda después del Quinteto de Mogador, así como los deslumbramientos y las luces que veo a través de las montañas.

Hace un momento describió al Quinteto de Mogador como un templo al deseo. Eso me lleva al erotismo como uno de los elementos centrales de su literatura.

Cierto. Al principio pensé en escribir un diario erótico, pero como los hombres somos muy presumidos al hablar de estos temas, le quise quitar el prestigio y lo real, y lo convertí en un índice de sueños. Es decir, quería lograr un relato donde lo que erotizara al lector no fuera la descripción de dos cuerpos desnudos metiéndose el uno en el otro, sino un relato abocado a las otras cosas que suceden en un encuentro de este tipo. Ya en el segundo libro me propuse hacer el relato lo más obsceno posible sin describir una parte del cuerpo. Mi objetivo era contar cómo entra un hombre a una mujer, pero a través de la metáfora de un hombre entrando a una ciudad. En el cuarto libro le di una voz distinta al narrador, acorde a cada una de sus amantes. Eso creo que ejemplifica la importancia que tiene el erotismo.

Esta sensualidad le da el ritmo a la narración. ¿Cómo sabe cuándo lo tiene?

No lo busco, surge cuando tengo necesidad de escribir. Uno de mis maestros decía: “escribir es un verbo intransitivo”. Uno debe preocuparse por escribir sin preocuparse si saldrá un poema, una novela o teatro. Ya después vienen los demás a tratar de venderlo como lo que sea.

Dentro de la literatura mexicana no son muchos los autores que han indagado en la literatura oriental. En este sentido, ¿cuál es su posición en el mapa de las letras mexicanas?

Me siento bien, y sí, me siento un poco aparte y eso está bien porque todos somos distintos. En la literatura perteneces aunque seas distinto. Si los otros no lo ven así es su problema.

Pero en términos de diálogo, ¿con quienes platica su obra?

Los diálogos se dan por razones precisas, a veces son pequeños pero fructíferos; sin embargo, no me siento parte de ningún grupo.

Su cercanía con la literatura oriental y el erotismo me remite a Octavio Paz, una presencia importante en su vida.

Por supuesto, pero era como mi abuelo. Estabas con él y sentías el privilegio de hablar con un genio. Conmigo siempre fue muy generoso.

¿Qué piensa de la rivalidad entre quienes se peleaban por demostrar quién era su ahijado intelectual, rivalidad que lo alcanzó?

Es problema de cada quien. La realidad se va decantando y con el tiempo las cosas se ponen en su sitio. Lo bueno es que cada quien es distinto. ¿Quién es el hijo de Alfonso Reyes? Nadie y todos. Lo mismo sucede con Fernando Benítez. Las rivalidades fueron lógicas pero así es la vida y tampoco es tan grave. Siempre he tratado de tomar distancia para no generar rencores. Por ejemplo, ahora tengo muy buena relación con Aurelio Asiain, gracias a Japón; compartimos la fascinación por ese mundo. Al final no sabes cómo van a terminar las cosas y cada uno tiene que hacer lo que pueda. La vida te ofrece la posibilidad de hacer o no hacer. Las cosas siempre se reacomodan: en eso consiste estar vivo.